「ふるさとを沿線に見つける旅」――沿線まるごとホテルが描く、地方の未来と新しい滞在のかたち

—株式会社さとゆめ × JR東日本が挑む、沿線活性化の共創プロジェクト

いま、日本の約半数の自治体が「消滅可能性都市」とされる時代。空き家が増え、商店街はシャッター通りに変わり、地域の鉄道やバスは存続の危機に。これが、静かに進行する“地方の空白化”。けれどその一方で、そんな場所にこそ新しい価値を見出そうとする動きも生まれています。地域に眠る風景や文化に、もう一度光を当てる。小さな挑戦を後押しし、人と人、人とまちをつなぎ直す。失われつつある場所で、あらためて「暮らすとは」「旅するとは」「関わるとは」を問いかける――。そんな新しい関係性づくりを始めているのが、株式会社さとゆめと東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)による沿線活性化共同事業「沿線まるごとホテル」。東京都の最西部、青梅線沿線を“再生”や“共創”の舞台に、現場を耕し続けている、さとゆめの嶋田俊平代表に「沿線まるごとホテルプロジェクト」への思いと次の挑戦について聞きました。

①地域を“まるごと”ホテルに——「沿線まるごとホテル」が目指す、新しい滞在体験

――まずは、「沿線まるごとホテル」の事業モデルについて教えてください

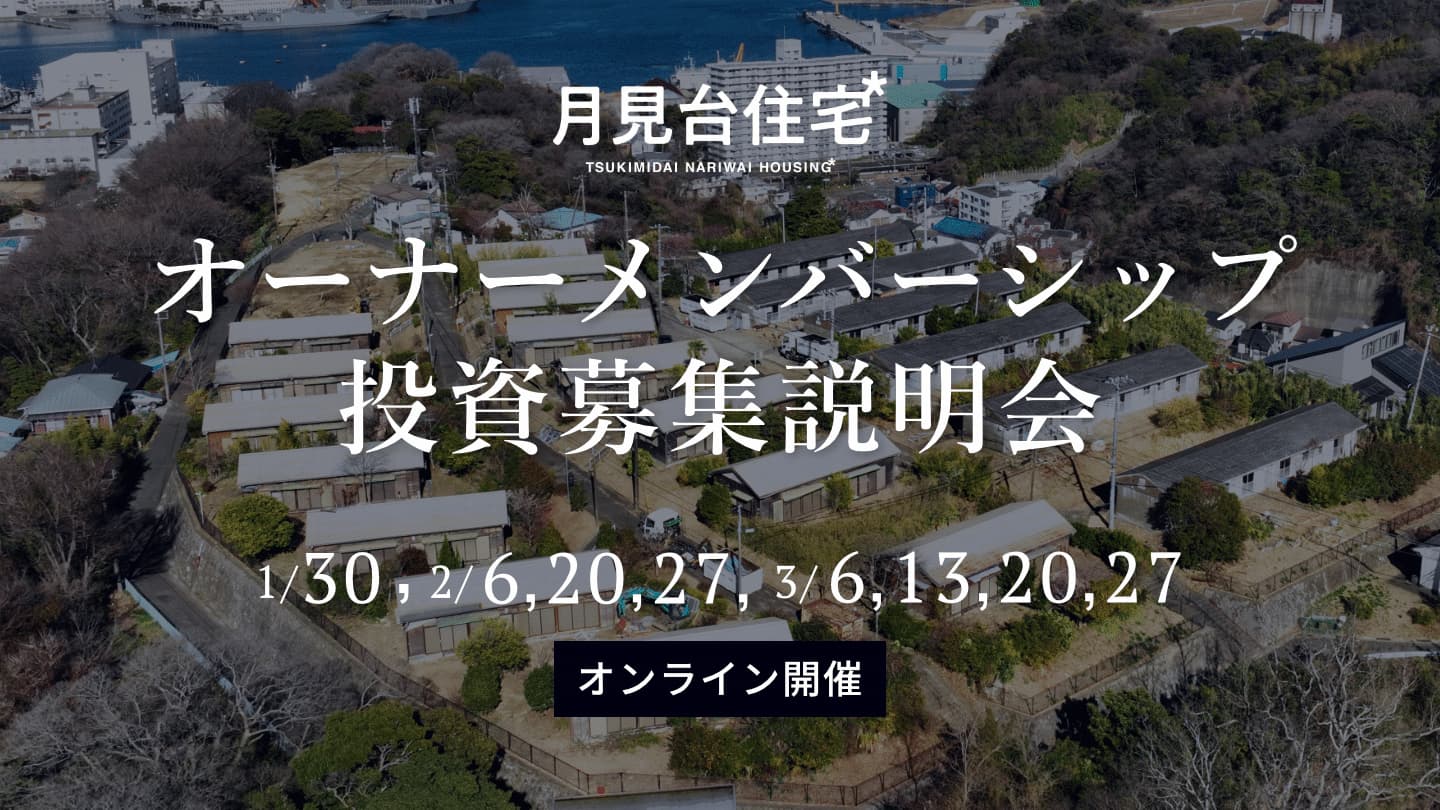

JR東日本とJR東日本スタートアップ株式会社が開催した「JR東日本スタートアッププログラム2020」での採択が事業化のきっかけです。このプログラムは、駅や鉄道・グループ事業の経営資源や情報資産を活用したビジネス・サービスを提案するもので、私たちは青梅線をフィールドとした「無人駅からはじまるマイクロツーリズムの実現」をテーマに、駅舎と古民家を活用する事業を提案しました。それが「沿線まるごとホテル」。鉄道の“沿線全体”をホテルに見立てるという新しい形のプロジェクトです。駅舎を“ホテルのフロント”に、空き家や古民家を“客室”に、そして地域の人々が“ホテルのキャスト”となって旅人を迎える。まさに「地域そのものに泊まる体験」を目指しています。

プログラム採択後の2021年に、無人駅を起点とした古民家宿泊プランを作って実証実験を実施しました。ここから本格的な事業化に移行し、同年、JR東日本と共同で「沿線まるごと株式会社」を設立しました。翌2022年、無人駅の鳩ノ巣駅を改修し、地域資源発掘・ツアー開発・地元連携の拠点となる「沿線まるごとラボ」を開設。2024年5月、「Satologue(さとローグ)」と名付けたレストラン&サウナを開業しました。今年5月には宿泊棟もオープン。Satologueは、奥多摩の自然や文化を五感で味わうような施設。川の水を使った水風呂や外気浴、地元食材を活かした料理が特徴です。

――「沿線まるごと」に至るまでの“下地作り”に、何層もの経験が積みあがっていると聞きました

私たちは2013年に「ふるさとの夢をかたちにする」というミッションで「さとゆめ」を創業しました。それまでは、企業や自治体の地域の特性や課題に応じた戦略や総合計画をコンサルティングする仕事に従事していたのですが、約10年間のうち立案した計画は200〜300本近く。その多くが“提案して終わり”になっていまして。いくら立派な計画をつくっても、実際に事業として動かなければ地域は変わらないと痛感しました。そう思って立ち上げたのが「さとゆめ」です。

目に見える事業から地域経済を循環させたい。地域に寄り添い、地元の方々と事業やビジネスを作っていこう。伴走型のコンサルタントとでも表現できるでしょうか。そうして動いていたところ、創業2年目に山梨県の小菅村からオファーをいただいたんです。ここは、東京都の奥多摩町と隣接していて、多摩川の源流部に位置する森林が町の95%を占める人口約700人の小さな村。2012年に着任した現・村長に「これからの地域づくりには、地域外の視点と連携が不可欠」という思いがあり、さとゆめの「ふるさとの夢をかたちにする」という構想が重なりました。村は観光資源を活かしながら地域に人を呼び込む方法を模索しており、その中で私たちは「道の駅こすげ」の整備・活用に着手しました。運営会社の立ち上げ、商品開発、観光施策など、伴走しながら地域と関わってきました。

ただ、小菅村でもう一つの課題に直面したんです。それは「宿泊」。観光客は増えていたけれど、ほとんどが日帰り。泊まらないからお金も落ちないし、雇用も生まれない。やっぱり、宿のあるまちは強い——それが強く残った学びでした。しかし大型のリゾートやホテルを建てるには土地も資金も人材も足りないし、それが果たして地域の観光活性になるのか? と。そこで着目したのが、村内に点在する古民家や空き家。分散型宿泊施設の法制度(旅館業法の緩和)が整備されたタイミングでもありました。

兵庫県篠山市(現・丹波篠山市)で分散型ホテル事業を展開していたNOTE(株式会社ノオト)と小菅村、さとゆめの3者が連携して、村の複数の空き家を客室に、村全体を一つのホテルと見立てる“村まるごとホテル”=「NIPPONIA 小菅 源流の村」を開業しました。泊まりながら村の営みに触れ、地域経済に参加するという新しい観光スタイル。空き家をリノベーションして宿泊棟や、地元の食材を活かした料理を提供するレストランに。そして、村民が案内役となる体験コンテンツです。ただの宿泊施設ではなく、「地域を“まるごと”ひとつのホテル」と捉えたモデルケースとなりました。これが、のちの「沿線まるごとホテル」構想の土台になっています。

②無人駅と集落がつながる、“線から面”へのフィールドワーク的まちづくり

――フィールドが「村」から「沿線」となった新たな挑戦ですが、この場所(青梅線)のポテンシャルは?

私自身、以前からたまに青梅線に乗っていて、多摩川沿いの景色がすごく好きだったんです。(東京都内なのに)無人駅が連なっていて、ノスタルジックで自然も文化もすごく豊か。青梅線のある奥多摩町は小菅村の隣ということもあり、2019年ごろから通い詰めていて、自転車で沿線をフィールドワークしていました。駅ごとに小さな集落があり、わさび田や柚子の畑があったり、個性的な人が暮らしていたり。まさに“点”がたくさんあるんです。これを“線”として繋いだら、すごく面白い地域体験ができると直感しました。

まず“地域のキーパーソン3人”との関係づくりから始める。そんなことを考えてスタートしました。小さな輪を育て、そこから広げていく姿勢が、このプロジェクトの核となっています。「地域に暮らす人たちが主役になる新しい観光コンテンツ」とも表現できるでしょうか。

――「沿線まるごと」の「まるごと」に関して、さまざまな角度で掘り起こしているところも特徴的です

鉄道沿線の風景、暮らし、文化、交通までも含めて「地域全体をひとつのホテル」と見立てています。私たちは、この事業の中で6つのレイヤー(層)を重層的に組み合わせています。まず土台となるのは「点・線・面」という空間構造。駅舎や古民家などの“点”を起点に、それを鉄道という“線”でつなぎ、地域住民との関わりや体験によって“面”に広げる。その次に地域の価値を伝える「メディア」の発信、まちづくり拠点となる「ラボ」を開設、自然や人の営みに基づいた「体験コンテンツ」の掘り起こし、そして、電動トゥクトゥクや電動自転車といった「モビリティ」を。最後に、分散型の客室やサウナなどの「ファシリティ」となる訳です。それぞれが連携しながら、地域と来訪者をつないでいくというのが「まるごと」を構成する要素なのです。

地域の「面」の魅力を再構成する…つまりは、点を面にしていくということなのですが、その「点」の発掘を4年くらいかけてやってきました。これらの取り組みにおいて2023年には第7回ジャパン・ツーリズム・アワードで最高賞を受賞しました。他にも観光やSDGsの文脈で表彰されています。宿泊棟開業の前のことなので、事業全体の考え方やスキームを評価してもらっていると言えるかもしれません。これは、地元住民・鉄道会社・行政・民間が横に並んで進める「共創型のアプローチ」に着目していただいている証だと思っています。

こうした“階層”の土台のもとで、無人駅の鳩ノ巣駅に「ラボ拠点」ができ、レストランとサウナ、宿泊施設とようやく形になったところです。「奥多摩にこんな場所があったんだ」と好評で、多くの方に楽しんでいただいているのですが、私たちにとって、これは“入り口”の通過点。ここをきっかけに、地域全体を知ってもらうことが大事だと思っています。

③応援者が関係人口になる——ファンドという「地域と共に歩む」仕組み

――それでは「まるごと」の次の挑戦を教えてください

Satologueのすぐ近くにある土地(山宮邸)で別邸・スイートの宿泊棟を新設する計画を進めています。多摩川の目の前という絶景ロケーションで、庭には柚子畑が広がります。収穫体験もできるし、徒歩15分でわさび田やSUP体験ができる川にもアクセスできます。Satologueの「はなれ」というか、スイートルームとして、多世代で、ゆったりと過ごしてもらえるような設計を目指しています。滞在そのものが“地域に泊まる”ということを体現できるような場所にしたいですね。

――今回は、資金調達に「ファンド」を活用するとのことですが

エンジョイワークスの「ハロー! RENOVATION」と連携して、クラウドファンディングを立ち上げます。ただ、私たちはこれを“単なる資金調達”とは考えていません。この手法を選んだ理由は「この地域の未来を一緒につくっていく仲間を増やしたい」という想いから。青梅線の沿線まるごとのファンになってもらって、何度も来てもらって、だんだん深く地域を知ってもらう。そのための関わり方をつくれるのが「ファンド」だと思っています。

このプロジェクトには、地域の人々の協力や知恵、思いが詰まっています。だからこそ、ファンドという形で、共に歩む仲間を募りたい。出資者が足を運び、「関わり続ける人」になってもらいたいのです。「また行きたくなる」「知人に紹介したくなる」「名前を呼ばれるような関係ができる」——そんなふうに、地域と投資家の間に“あたたかい関係性”を築いていきたいなと思っています。投資家の方々には、宿泊体験に加えて、地域のイベントや収穫体験、ガイドツアーへの参加など、地域に何度も関わる“きっかけ”を届けたいと考えています。これはまさに、“関係人口を生む仕組み”です。お金を出すだけでなく、時間や感情も地域に投資してもらえるといいなと。

将来的には、青梅線だけでなく、全国に点在するローカル線に展開していく構想もあります。関東、東北、北陸、四国など、課題を抱える沿線が全国にはたくさんあります。地域の個性を活かしながら、同じように“沿まる”という考え方を広げていきたい。そのためにも、この事業の意義を理解して応援してくれる人を増やしていければ。そのためにファンドという手法で発信していくことも大きな一歩になると考えています。

――「無人駅から始まる旅」…地域を“チェックインする場所”に変える意味とは?

無人駅を降りて、地域に“チェックイン”する。歩いて地域を巡り、人と出会い、ふるさとを感じる。そうした旅の在り方が、これからの時代に必要だと考えています。日本は世界でも有数の鉄道大国であり、JR東日本だけでも69の路線区があります。それらはまさに地域をつなぐ「血脈」としての役割を果たしてきました。しかし近年、その多くが利用者減少により鉄道の維持が難しくなっています。とはいえ、高齢者や学生にとって、鉄道は今もなお生活の足であり、地域に住み続けるためのインフラとして不可欠です。一方で、訪日外国人旅行者(インバウンド)の増加もあいまって、ローカル線の価値も再評価されつつあります。こうした中、「沿線まるごとホテル」は、鉄道を軸とした新しい観光と地域活性のあり方を提示するモデルとして、非常に重要な意味を持っています。ローカル線を単なる移動手段ではなく、地域の魅力にアクセスする“体験の起点”に変えるこの取り組みは、“新しい観光の主役”のヒントになるでしょう。

沿線まるごとホテルは、まだ始まったばかりの挑戦です。でも、地域にはすでに頑張っている方々がたくさんいます。その方々を横につないでいくことで、点から線へ、線から面へと広がっていくはずです。できれば一度、奥多摩の鳩ノ巣に遊びにきてください。泊まって、話して、歩いてみることで、このプロジェクトの意味がきっと体感できると思います。国内外さまざま場所で暮らしてきた私自身も、この奥多摩が「ふるさと」の一つになりました。

「ふるさとは、見つけるもの」。そんな旅をここから始めてもらいたいと思います。

【募集中】「JR青梅線沿線まるごとホテルファンド」

詳細はこちら!

https://hello-renovation.jp/renovations/27447

※遷移先でリスク含むファンドの詳細をご確認いただけます

※出資⾦から、年額最⼤3.3%(税込)の管理報酬、ファンドによりアップフロントフィー(初年度定額)、その他銀⾏⼿数料等をご負担頂きます。

※事業の状況により、利益の分配が行われない可能性及び返還される出資金が元本を割る可能性があります。リスクの内容や性質はファンドごとに異なります。詳しくはハロー!RENOVATIONの「ファンド情報」から内容をご確認頂き、当該ファンドの匿名組合契約書、契約前交付書面、契約時交付書面等をよくお読みください。

※ファンド持分の譲渡は制限されています。

株式会社エンジョイワークス

不動産特定共同事業者[金融庁長官・国土交通大臣 第114号]

※不動産特定共同事業のファンドにおいて、株式会社エンジョイワークスは、当事者として不動産特定共同事業法第2条第3項第2号の匿名組合型契約を出資者と締結、又は取扱者として契約締結の媒介を行います。

![投資家インタビューVol.03 川井 透匡さん[インタビュー]](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/hello-renovation/img/uploads/2019/07/15145545/b528ce4226cf05eaf1000cde42005324-660x371.jpg)